東京都内でも熊の出没が相次いでいます。

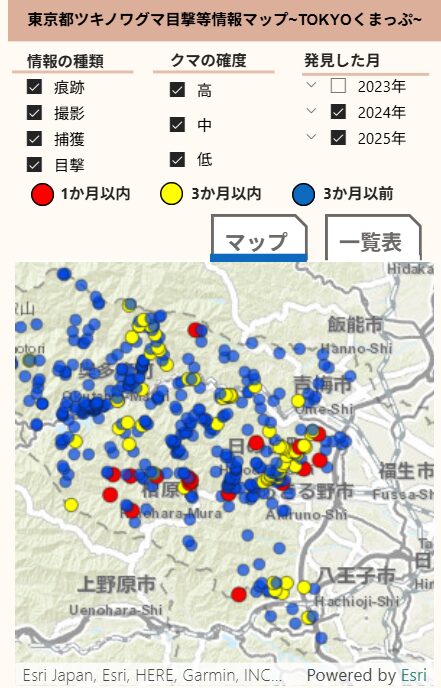

東京都環境局が公開する「TOKYOくまっぷ」によると、2025年だけで都内の目撃件数は約130件。

多摩西部の山間部にとどまらず、里山や住宅街近くにまで熊が迫っていることをご存じでしょうか?

自然環境に変化が起こっている今、遠くの自然の中ではなく、近くの郊外にまで「現実のリスク」が起きているのです。

住人だけではなく、休日の自然散策にも、十分な注意が必要な、いまに目を向けていきたいと思います。

それでは早速本題に入っていきましょう!

熊の思考回路とは?

街中に出没する熊は「気まぐれで迷い込んだ」のではありません。

実は、熊なりの合理的な“思考回路”が存在し、その判断の積み重ねによって人里に現れています。

以下では、その具体的な流れを4つのポイントで解説します。

1. 自然の餌が足りない

どんぐりや栗などの木の実が不作の年、熊は「どこなら効率よく食べ物を得られるか」を考えます。

その結果、人里から漂う食べ物の匂いに惹かれて下山してくるのです。

➡ 山に残るよりも、人里で食べ物を見つける方が合理的という判断。

2. 一度味を覚えると戻る

畑の作物やゴミ袋の残飯などを口にした熊は、その味を記憶します。

「ここに行けば食べられる」という学習効果が強く働き、繰り返し訪れるようになるのです。

➡ これが同じ集落での出没が続く典型パターンです。

3. 夜間に活動をシフト

臆病な熊は、人間を避けるために夜間や早朝に活動するようになります。

暗闇や車の陰を利用し、人に気づかれないままゴミステーションを荒らす事例も確認されています。

➡ 「リスクを下げてリターンを得る」合理的な戦略です。

4. 人間社会の変化が影響

里山の管理放棄や過疎化によって、人と熊の生活圏の境界はあいまいに。

かつては人の気配があるだけで避けていた場所も、今では“静かで安全”に見えるのです。

➡ 熊にとって、街中が新たな餌場と映っています。

このように、熊の行動は偶発的ではなく、「餌をどう確保するか」「どこなら安全か」という合理的な判断の積み重ねによって街中へと導かれています。

つまり、熊出没の背景には必ず“思考回路”が存在しており、それを理解することが人間側の対策にもつながるのです。

東京全体での出没状況 ― 「TOKYOくまっぷ」で見る危険地帯

東京都環境局が運営する「TOKYOくまっぷ」には、都内の熊目撃情報が地図で公開されています。

赤いマークは“確度の高い目撃”を示し、八王子・高尾山・青梅・奥多摩・あきる野などを中心に点在。

青梅市の駐車場では子グマが車の陰から現れる様子が防犯カメラに映り、日の出町や奥多摩でも住宅地に近い場所での目撃が報告されています。

さらに御岳山や登山道周辺など観光客が多い地域でも報告が増えています。

*東京都環境局が運営する「TOKYOくまっぷ」より。

東京都ツキノワグマ目撃等情報マップ ~TOKYOくまっぷ~(Power BI_WEB版)

東京都ツキノワグマ目撃等情報マップ ~TOKYOくまっぷ~(Power BI_MOBILE版)

多摩西部の山間部だけでなく、里山や住宅街近くでも赤いマークが点在しており、住民の生活圏に熊が迫っていることを示しています。*

リアルな危険性と住民への影響

– **遭遇リスクの増加**:早朝や夜間に散歩・通勤する際の危険が高まる

– **母熊・子熊の同伴**:子熊の出没は母熊が近くにいる可能性大

– **日常生活への影響**:ゴミ出しや庭仕事、通学路など身近な場面でも遭遇リスク

住民ができる対策

対策ポイント

ゴミ管理ーーー残飯を夜間に出さない、密閉容器を使う

音で知らせるーーー鈴やラジオで人の存在を伝える

行動時間の工夫ーーー夜間・早朝の外出をできるだけ避ける

情報共有ーーー「TOKYOくまっぷ」や自治体通報で情報をチェック

まとめ:偶然ではなく必然の出没

熊の行動は本能と経験に基づく“合理的な判断”の積み重ねです。

「食べ物をどう得るか」「人間をどう避けるか」を計算した結果、街中に出てくるのは偶然ではなく必然とも言えます。

人間にできることは、熊に“学習させないこと”。

残飯や作物を管理し、遭遇しない工夫を続けることが、自分たちの安全を守る第一歩となります。

コメント